ГИНЕКОЛОГИЯ В РОССИИ

Первый по времени акушер в России был англичанин Якоб, при Иоанне Грозном , но затем не имеется сведений о дальнейшем развитии акушерства.

Не только на селе или в городе, но и в столице царские и боярские жены рожали в большинстве случаев с помощью бабок-повитух, уровень медицинских знаний которых был весьма невысок. Иностранные врачи, приглашаемые в Москву для обслуживали царского двора, акушерскими познаниями тоже не отличались. Многие из них ехали в Московию с целью личной наживы.

Русские женщины часто рожали в натопленной бане. В этом обычае рожать в жарко натопленной бане следует видеть не только существовавшее убеждение в том, что потение облегчает и ускоряет роды, а несомненно и, что наиболее важно, укоренившееся, хотя и неосознанно стремление к чистоте.

Названия “бабка-повитуха”, “повивальная бабка”, так на Руси именовались женщины, оказывающие пособие роженице, дает основание предположить, что такая женщина приглашалась в большинстве случаев только при трудных родах; в легких же случат она приглашалась уже после родов для перевязки пуповины и повития, (пеленания) младенца. С одной стороны, это диктовалось известным суеверием -- стремлением скрыть роды от окружающих и избежать “дурного глаза”, а с другой стороны, видимо, соображениями экономии. Функции повивальных бабок, помимо первого ухода за младенцем, были весьма разнообразны и заключались в исполнении с давних времен установленных обычаев, поверий, заговоров и различных рукодействий. Так, чтобы “развязались” роды, повитуха расплетала роженице косы, развязывала на одежде все узелки, ходила с роженицей до полного изнеможения последней, подвешивала ее за руки, встряхивала, опрыскивала “с уголька”, разминала ей живот для “правления” плода и пр. При этом чем более бабка-повитуха знала подобных приемов, якобы ускоряющих роды, тем более опытной и знающей она считалась в “бабичьем деле”.

Даже акушерки, практиковавшие в то время в больших городах России, были почти исключительно иностранки. Вполне понятно, что помощью этих врачей и акушерок могло пользоваться только сравнительно ограниченное число рожениц из привилегированного класса; вся же остальная масса русского населения (города и деревни) по-прежнему довольствовалась услугами повивальных бабок.

Впервые в России Петром I были изданы некоторые законоположения, касающиеся деятельности бабок-повитух, которые не подвергались никакому контролю. Прежде всего был издан указ, запрещавший под страхом смертной казни убивать родившихся уродов, что практиковалось повитухами и не противоречило установившимся в народе взглядам.

Впервые в России Петром I были изданы некоторые законоположения, касающиеся деятельности бабок-повитух, которые не подвергались никакому контролю. Прежде всего был издан указ, запрещавший под страхом смертной казни убивать родившихся уродов, что практиковалось повитухами и не противоречило установившимся в народе взглядам.

В 1754 г. были устроены первые акушерские школы в Петербурге и Москве, а первое руководство по акушерству было составлено московским профессором Эрасмусом по устарелым источникам XVII столетия.

Становление акушерского образования в России связано с именем П.З.Кондоиди (1710-1760). В 50-х годах XVIII в. он был назначен на должность архиатра - старшего врача Медицинской канцелярии (учрежденной вместо Аптекарского приказа в 1723 г. в соответствии с реформами Петра I). По предложению П.З.Кондоиди Сенат в 1754 г. издал указ "О порядочном учреждении бабичьева дела в пользу общества". В 1757 г. в Москве и Петербурге были созданы "бабичьи школы", которые готовили "присяжных бабок" (образованных повивальных бабок, или акушерок). Преподавали в них первоначально иностранцы: один доктор (профессор бабичьего дела) и один лекарь (акушер). В первые годы обучение было только теоретическим.

Затем, после открытия в России повивальных (родильных) отделений на 20 коек при Московском (1764) и Петербургском (1771) воспитательных домах, стал преподаваться и практический курс. Сначала обучение в бабичьих школах было малоэффективным. Имелись существенные трудности при наборе учениц: так, в 1757 г. в Петербурге были зарегистрированы 11, а в Москве - 4 повивальные бабки, - именно они составляли весьма ограниченный резерв набора учащихся. В результате за первые 20 лет Московская бабичья школа подготовила всего 35 повивальных бабок (из которых пять были из "прирожденных россиян", а остальные - иностранки).

В 1784 г. в Петербургской бабичьей школе начал преподавать Нестор Максимович Максимович-Амбодик (1744-1812) - первый российский профессор повивального искусства (1782), один из основоположников научного акушерства, педиатрии и фармакогнозии в России. В 1770 г. после окончания Петербургской госпитальной школы он был направлен по особой стипендии на медицинский факультет Страсбургского университета, в котором в 1775 г. защитил докторскую диссертацию "О печени человека" ("Dehepate humano").

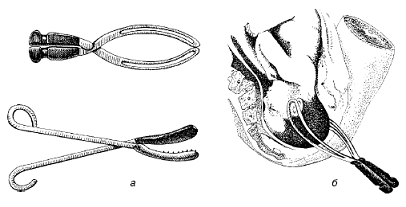

Вернувшись в Россию, Н.М.Максимович-Амбодик организовал преподавание бабичьего дела на высоком для своего времени уровне: приобрел акушерский инструментарий, лекции сопровождал демонстрациями на фантоме и у постели рожениц. Фантом женского таза с деревянной куклой-ребенком, а также прямые и изогнутые стальные щипцы ("клещи") с деревянными рукоятками, серебряный катетер и прочие инструменты были изготовлены по его собственным моделям и рисункам.

Вернувшись в Россию, Н.М.Максимович-Амбодик организовал преподавание бабичьего дела на высоком для своего времени уровне: приобрел акушерский инструментарий, лекции сопровождал демонстрациями на фантоме и у постели рожениц. Фантом женского таза с деревянной куклой-ребенком, а также прямые и изогнутые стальные щипцы ("клещи") с деревянными рукоятками, серебряный катетер и прочие инструменты были изготовлены по его собственным моделям и рисункам.

Его капитальный труд "Искусство повивания или наука о бабичьем деле" явился первым оригинальным российским руководством по акушерству и педиатрии. Н.М.Максимович-Амбодик впервые начал преподавание акушерства на русском языке. Одним из первых в России он применил акушерские щипцы.

Первая модель акушерских щипцов была разработана в Англии в 1569 г. врачем Гильомом Чемберленом (Chamberlen, Guillaume, 1540-1596) и усовершенствована его старшим сыном Петером Чемберленом (Chamberlen, Peter, 1560-1631). Однако, к сожалению, это изобретение оставалось секретом династии Чемберленов на протяжении нескольких поколений.

В широкую клиническую практику акушерские щипцы начали входить лишь в 1723 г., когда нидерландский анатом и хирург Дж.Палфин (Palfyn, Jean, 1650-1730) представил для испытания в Парижскую Академию наук несколько образцов своего собственного изобретения. Щипцы Палфина значительно отличались от известных нам сегодня прежде всего несовершенством конструкции: они состояли из двух широких неперекрещивающихся стальных ложек на деревянных рукоятках, которые связывались между собой после наложения на головку. Однако это не умаляет значения его открытия. Первое описание щипцов Палфина появилось в 1724 г. во втором издании руководства "Хирургия" Л.Гейстера, и сразу же на их основе стали создаваться новые модификации.

Французский акушер Андре Левре (Levret, A., 1703-1780) придал своим длинным щипцам тазовую кривизну, усовершенствовал замок, загнул концы тонких рукояток крючком кнаружи, установил показания и способы применения своей модели. Щипцы английского акушера Уильяма Смелли (Smelli, William, 1697-1763) были очень короткими и имели весьма совершенный замок, ставший типичным для всех последующих английских систем. Щипцы Джеймса Симпсона (Simpson, sir James Young, 1811-1870), напротив, были длинными, но легкими и отличались подвижностью замка.

В России акушерские щипцы начали применяться в 1765 г.: их впервые наложил первый профессор медицинского факультета Московского университета И.Ф.Эразмус, начавший в 1765г. преподавание акушерства на кафедре анатомии, хирургии и бабичьего искусства.

Среди многочисленных модификаций акушерских щипцов, созданных в России, наиболее известны щипцы харьковского профессора И.П.Лазаревича (1829-1902). Они отличались незначительной тазовой кривизной и отсутствием перекреста ложек.

Со временем в различных странах мира было создано множество моделей акушерских щипцов. Некоторые из них были хороши только в руках их создателей, другие получили всемирную известность, но одно несомненно - их изобретение значительно снизило число плодоразрушающих операций и смертность в родах.

в различных странах мира было создано множество моделей акушерских щипцов. Некоторые из них были хороши только в руках их создателей, другие получили всемирную известность, но одно несомненно - их изобретение значительно снизило число плодоразрушающих операций и смертность в родах.

Во второй половине XVIII столетия Москва и Петербург становятся центрами российской акушерской науки. В 1797 году в Санкт-Петербурге открыт Императорский клинический акушерский институт под руководством Д.О. Отта. Автор многих уникальных на тот момент методов оперативной гинекологии, он самолично разрабатывал проект здания, которое до сих пор не имеет аналогов во всем мире по функциональности и эргономичности (ныне – НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта).

С 1798 г. после учреждения в Петербурге и Москве Медико-хирургических академий преподавание акушерства стало вестись на самостоятельных кафедрах повивальной науки. Первым профессором акушерства в Московской медико-хирургической академии был Г.Фрезе. Первым профессором акушерства в Петербургской медико-хирургической академии стал И.Конради.

В 1790 г. кафедру повивального искусства в Московском университете возглавил Вильгельм Михайлович Рихтер (1783- 1822). После окончания медицинского факультета в Москве, он получил степень доктора медицины в Эрлангенском университете. Возвратясь в Alma Mater, В.М.Рихтер открыл при Клиническом институте Московского университета Повивальный институт на 3 койки (в 1820 г. число коек увеличилось до 6). Так на практике осуществлялась идея клинического преподавания акушерства в России.

Введение эфирного (1846) и хлороформного (1847) наркоза, начало профилактики родильной горячки (1847), а также развитие учения об антисептике и асептике открыли широкие возможности для акушерской и гинекологической практики. Все это вместе с достижениями в области морфологии и физиологии женского организма способствовало успешному развитию гинекологии и выделению ее в середине XIX в. в самостоятельную медицинскую дисциплину.

В России первые гинекологические отделения были открыты в Петербурге (1842) и Москве (1875). Начало хирургическому направлению в российской гинекологии положил Александр Александрович Китер (1813-1879) - талантливый ученик Н.И.Пирогова. В течение 10 лет (1848-1858) А.А.Китер руководил кафедрой акушерства с учением о женских и детских болезнях в Петербургской медико-хирургической академии; он написал первый в России учебник по гинекологии "Руководство к изучению женских болезней" (1858) и произвел первую в стране успешную чрезвлагалищную операцию удаления матки, пораженной раком (1842).

Большой вклад в развитие оперативной гинекологии и оперативного акушерства внес ученик А.А.Китера Антон Яковлевич Крассовский (1821-1898). Он первым в России произвел успешные операции овариотомии (овариэктомия) и удаления матки и постоянно совершенствовал технику этих оперативных вмешательств, предложил оригинальную классификацию форм узкого таза, четко разделив понятия "анатомически узкий таз" и "клинически узкий таз", и разработал показания для наложения акушерских щипцов, ограничив их неоправданное применение при узком тазе.

На базе Петербургской медико-хирургической академии он впервые в России организовал широкую клиническую подготовку акушеров-гинекологов, ввел систему постдипломного усовершенствования в этой области. Его "Курс практического акушерства" долгое время служил основным руководством для отечественных акушеров-гинекологов. А.Я.Крассовский организовал первое в России Петербургское акушерско-гинекологическое научное общество (1887) и первый в этой области "Журнал акушерства и женских болезней" (1887).

Открытие в России первых высших учебных заведений и университетских клиник привело к расцвету гинекологии. Сформирована российская школа, отнюдь не уступавшая по уровню знаний западным аналогам. Написаны труды, посвященные оперативной гинекологии, и до сих пор являющиеся классикой жанра и настольной книгой практикующих врачей (А.Я. Крассовский, В.Ф.Снегирев, М.И. Горвиц, В.М. Флоринский). Растет и совершенствуется гинекологический инструментарий.

Начиная с XIX века в России бурно началось развитие акушерства. Великие ученые постоянно привносили свой вклад в развитие этой медицинской дисциплины. Преподавание гинекологии как самостоятельной дисциплины было введено в России по инициативе Владимира Федоровича Снегирева (1847-1916) - одного из основоположников отечественной гинекологии. Почти за пятьдесят лет своей кипучей, высокопродуктивной деятельности В. Ф. Снегирев создал гинекологию как самостоятельную отрасль русской медицинской науки. В 1889 г. он создал в Московском университете первую в нашей стране гинекологическую клинику, которой руководил до 1900 г. Благодаря творческому складу ума, необыкновенной наблюдательности и огромному трудолюбию Снегирев создал великий труд “Маточные кровотечения”, который вошел в золотой фонд медицинской науки. К числу выдающихся заслуг Снегирева относится и то, что он один из первых открыл двери своей клиники для женщин-врачей, преодолев консервативные настроения того времени. В честь него была названа клиника Акушерства и Гинекологии Московской Медицинской академии им. И.М.Сеченова.

Следует отметить, что в России гинекология на протяжении долгого периода была соединена с акушерством и детскими болезнями, хотя практически являлась самостоятельной ветвью; в некоторых университетах до сих пор эти три кафедры соединены вместе. Проф. Флоринский ещё недавно (в 1860-1870 годах) занимал их все три вместе в Медико-хирургической академии в С.-Петербурге. Но, несмотря на такое официальное соединение, на практике гинекология давно в России обособилась в отдельную науку и достигла значительного развития и процветания. Пользуясь последним словом науки Запада, применяя и совершенствуя открытия, делаемые учёными всего мира, и скоро усвоив принципы антисептики и асептики, русские гинекологи и в теоретических изысканиях и в практической деятельности достигли блестящих результатов и доставили своей специальности почетное место. Во главе их должен быть поставлен проф. А.Я.Крассовский, образовавший школу русских гинекологов и акушеров и получивший громкую известность своими трудами по оперативной гинекологии. Он первый в России начал делать овариотомии и произвел их до 1000; затем, профессор Китер и проф. Флоринский известны первыми самостоятельными курсами по гинекологии. Профессор Флоринский широко смотрел на гинекологию, как вообще на отдельную науку. Проф. Горвиц и проф. Лазаревич, предложившие большое число разнообразных рациональных инструментов известны и своими самостоятельными научными воззрениями.

Однако дальнейшее разъединение этих дисциплин способствовало чрезмерному разобщению подходов к методам диагностики, лечения и профилактики. В конце ХХ века эти науки вновь объединены, и теперь нередко можно встретить кафедры и клиники акушерства, гинекологии и перинатологии (от греческого слова peri - около и латинского natus - рождение). Практика показывает, что многих проблем в периоде новорожденности можно избежать при обоснованной тактике лечения гинекологических и акушерских заболеваний.

Современными (1890-1907) представителями кафедр гинекологии и акушерства в России являются профессора: в Военно-медицинской академии: К.Ф. Славянский и А.И. Лебедев, в Московском университете А.М. Макеев и В.Ф. Снегирев, в Казананском университете Н.И. Феноменов, в Харьковском университете Н.Ф. Толочинов и П.А. Ясинский, в Киевском университете святого Владимира Г.Е. Рейн, в Варшавском университете Н.В. Ястребов, в Томском университете И.Н. Грамматикати и в Еленинском клиническом институте Д.О. Отт. Во всех университетах имеются уже клиники гинекологии, соединённые с акушерскими, а в больших больницах - особые отделения для женских болезней.

Знаменитые русские врачи:

- Амбодик Нестор Максимович

- Рихтер Вильгельм Михайлович

- Лазаревич, Иван Павлович

- Крассовский Эдуард-Антон Яковлевич

- Сутугин Василий Васильевич

- Славянский Кронид Федорович

- Лебедев, Алексей Иванович

- Отт Дмитрий Оскарович

- Снегирев Владимир Федорович

В настоящее время:

- Серов Владимир Николаевич, президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

- Адамян Лейла Владимировна, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист Минздравсоцразвития РФ.

- Радзинский Виктор Евсеевич, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав.кафедрой акушерства и гинекологии РУДН, главный внештатный специалист-эксперт Росздравнадзора.